茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!

ブログ更新2481回目。

※今日は長文です。

先日、政府が次亜塩素酸水による手指消毒の有効性は確認できていないと

発表しました。

今日は、このような発表に至った経緯と、微酸性次亜塩素酸水溶液の

安全性、エビデンスなどに対する誤解について簡単に説明したいと思います。

このブログを書くきっかけになったのは、政府の発表によって

次亜塩素酸水を利用している方々が不安になっていること、

また間違った認識で次亜塩素酸水の効果を判断している方が

少なくないことを実感する機会があったからです。

口頭で伝えるのは難しい内容なのでブログにまとめて

みました。

政府の発表は、神奈川県大和市が無料で次亜塩素酸水を無料配布

したことに対して、国会の場で立憲民主党の早稲田夕季衆院議員が

その有効性について質問をしたことに起因します。

この大和市の例については、確かに政府の見解は理解できるもの

でした。以下がその理由です。

そもそも、一般的に次亜塩素酸水と呼ばれているものには

大きく分けて2つの生成方法が存在します。

1つは電解して作るもので、もう1つは混合希釈するもの。

この2つは全く性格が違うものですが、一般社会ではその違いを

理解できている方は少ないと思います。

(正しくは次亜塩素酸水というのは電解水のことを指します)

念のためですが、次亜塩素酸ナトリウムとは全く次元の違うもので

あることは一般化された情報ですから、今さら次亜塩素酸水は

「猛毒だからガスマスクが必要だ!」

なんて言う方はいない前提で話を進めます。

では、2つの違いについて説明します。

大和市で配布されたのは、この電解水でした。

電解水は、水に電気を流すと酸性とアルカリ性に分かれる性質を

利用して生成される機能水です。

手軽に生成できるメリットが特徴で、生成器も安価なものが

出回っているので個人宅でも利用されているくらいポピュラーです。

ただし、電解された水は時間の経過と共に急速に元に戻っていく性質が

あることから、容器に入れて使用する場合、劣化スピードが速く

有効性を担保することができません。

大和市の例は、電解水生成器から製造した電解水を不特定多数の

市民に無料で配ったため、家に持ち帰ってもいつ使われるか

わかりません。

ゆえに、使用時に濃度が維持されているかが判断できないことから

有効性は確認できないという発表になったわけです。

私もこの発表は当然のことだと納得しました。

生成してすぐに使うならば効果に問題はありません。

製造単価が極めて安いので、大量に使ってもコストを気にすることなく

使える利点は大きく、水産加工場やスーパーの鮮魚を捌く厨房、

外食店舗の多くでは、調理器具や製造機器を洗浄するために

使われています。

電解水の説明はここまで。

ここからは、もう1つの希釈混合による水溶液についてお話します。

これは、食品添加物認定の次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸、水を

希釈混合し、中性領域にpH調整した製品です。

従来の殺菌剤である次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性であるため、

手荒れ・漂白・臭いなど人体などに影響を及ぼす恐れがありますが、

これを中性領域に安定させることにより、人体や環境に優しく、

無害な除菌・消臭水となります。

電解水が短時間に劣化するの比べて、この水溶液はゆっくりと劣化が

進むため正しい保管方法であれば6か月程度効果が持続します。

(正確にはゆっくりと濃度が低くなっていくという感じです)

劣化スピードが遅いため容器に入れて販売・使用できること、

また有機物と接触すると水に変化することで残留塩素が極めて

少ないことが特徴になります。

ここが、電解水との大きな違いです。

デメリットは、瞬間除菌できるものの、噴霧したあとの効果が

長続きしないことやアルコールのように揮発性ではないので

乾燥に若干の時間がかかることが挙げられます。

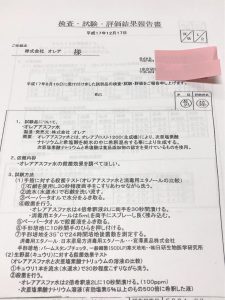

茨城乳配が実務で使用しているオレア社のASFAという商品は

こちらに該当するものです。

問題の手指除菌についてですが、この商品は手指の除菌にも

有効性が認められており、それを証明する公的機関の報告書(

エビデンス)も発行されています。

冒頭の写真がそれです。

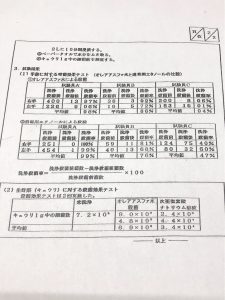

少し見辛いですが、消毒用エタノールとの比較では、同等か

それ以上の結果になっていることがお判りいただけると思います。

(まさか、これに難癖を付ける方はいないと思いますが)

インフルエンザやノロウイルスだけでなく、強力な芽胞菌にも

効果がある一方で、アルコールよりも刺激が少ないという

特徴があるので、高齢者施設や幼児に対してはアルコールよりも

優位性があると考えられています。

もう少し価格が安くても良いのではないかと私は感じますが、

コスパという視点では優れた商品と考えて良いと思います。

コストパフォーマンスの良さは、この商品が薬機法(旧薬事法)を

クリアせず雑貨に分類されることに起因します。

(注:殺菌ではなく除菌という言葉で説明される理由でもあります。)

なぜ雑貨なのかというと、その理由の1つは価格を抑制するためです。

薬事法をクリアするには長い年月とおカネや労力、またそれを

維持継続するために費用がかかります。

そうなれば必然的にそのコストが商品価格に転嫁されるので

価格が上がってしまいます。

そもそも除菌というものは1回すれば終わりというものではなく、

何度も十分な量で行う必要がありますから、ぜいたくに使わないと

意味がありません。

価格の高い商品ではそんな使い方はできませんし、半年の寿命を

考えれば早く消費してもらえるほうがベター。

特に、大量に使用する業務用では価格は大きな選択肢ですから、

安全性と安さという軸を最大化するためにこの選択を

しているのだと推察されます。

新コロナウイルスの流行で、アルコールとの比較が騒がれていますが、

私は「どちらが優れているか?」といった二項対立的な考え方は

するべきではないと考えています。

今後、新型コロナウイルスとの戦いは間違いなく長期的化します。

事業用に限らず、すべての殺菌・除菌をアルコール商材に

頼っていくにはコストがかかり過ぎます。

臨機応変に特性に応じて双方を使い分けていくことが最善の選択

ではないでしょうか。

新コロナウイルスの流行で、社会は一変しました。

未来を明るくするためにも、大人がその責任を果たすべく、

思い込みや古い知識で安易な判断をしないこと。

そして、常に情報を更新しながら適切な選択をしくことが

求められていると思います。

皆様の誤解や疑問が少しでも解消されることを祈ってます。

↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!